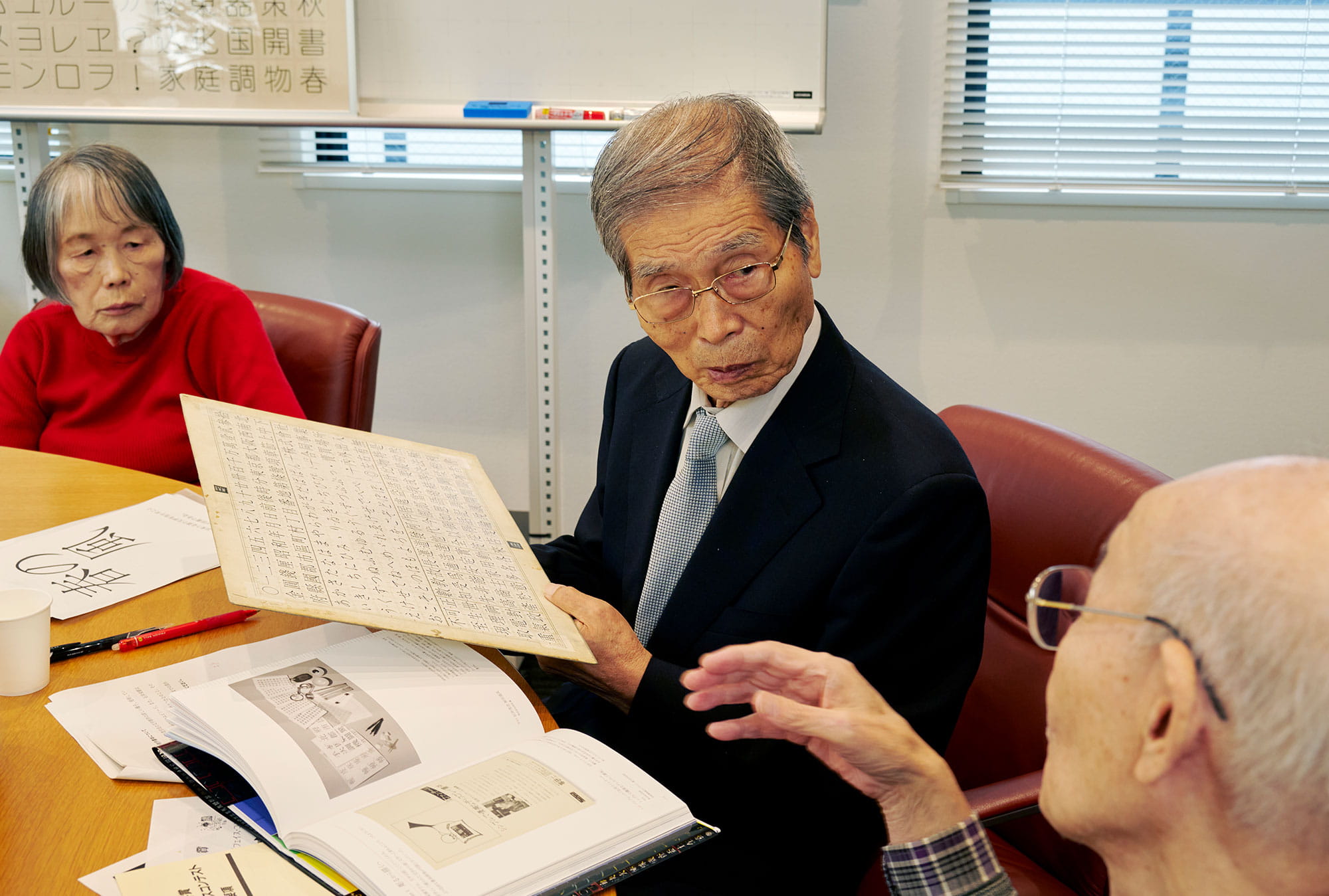

写研から数多くの新書体が生まれた1960~1990年代にかけて、その誕生に大きくたずさわったのが、橋本和夫さんと中村征宏さんです。橋本さんは写研における書体デザインの責任者として、その時期に生まれたほぼすべての書体の監修を担当。そして中村さんはフリーランスの書体デザイナーとして、数々の斬新なデザインを生み出し、時代をつくってきました。内と外からそれぞれ写研書体を支えたおふたりに対談していただきました。今回は第4回目です。(聞き手・文:雪 朱里/写真:髙橋 榮)

第1回 / 第2回 / 第3回

「書体の味」とはなにか

ぼくはとにかく「橋本くんの字には味がない」と言われたものです。

ちょうど「味」のこともお聞きしたいと思っていたんです。石井先生は、「書体の味」ということをおっしゃっていたそうですが、味のある書体とない書体の違いとはどんなものですか?

中村さんは、わかりますか?

え?

ぼく、いまだにわからないんです。「これが味だよ」という正解なんてないわけですから。

そうなんですか。先生がお話しされていた言葉に「一定の枠のなかででき得る限り文字を生かすこと、生きた感じを出すことは肝要である」というのもあるのですが、「生きた感じ」というのは……。

要するに、漢字固有の形というのがありますよね。たとえば「左」と「右」。「左」は縦長に書くけれど、「右」は平たく書く。活字にすると似たような感じになるんですが、手で書くときに「固有の形を書きなさい」となると、「左」は書き順として横線を先に書き、そのあとに「ノ」「エ」と書くから縦長になる。でも「右」は「ノ」から書く。「ノ」を短く書いて、横線を書いて、「口」を書くから平たくなる。そういう雰囲気のものを、四角い枠のなかに書きなさいという。

それが「生きた文字」ですか。

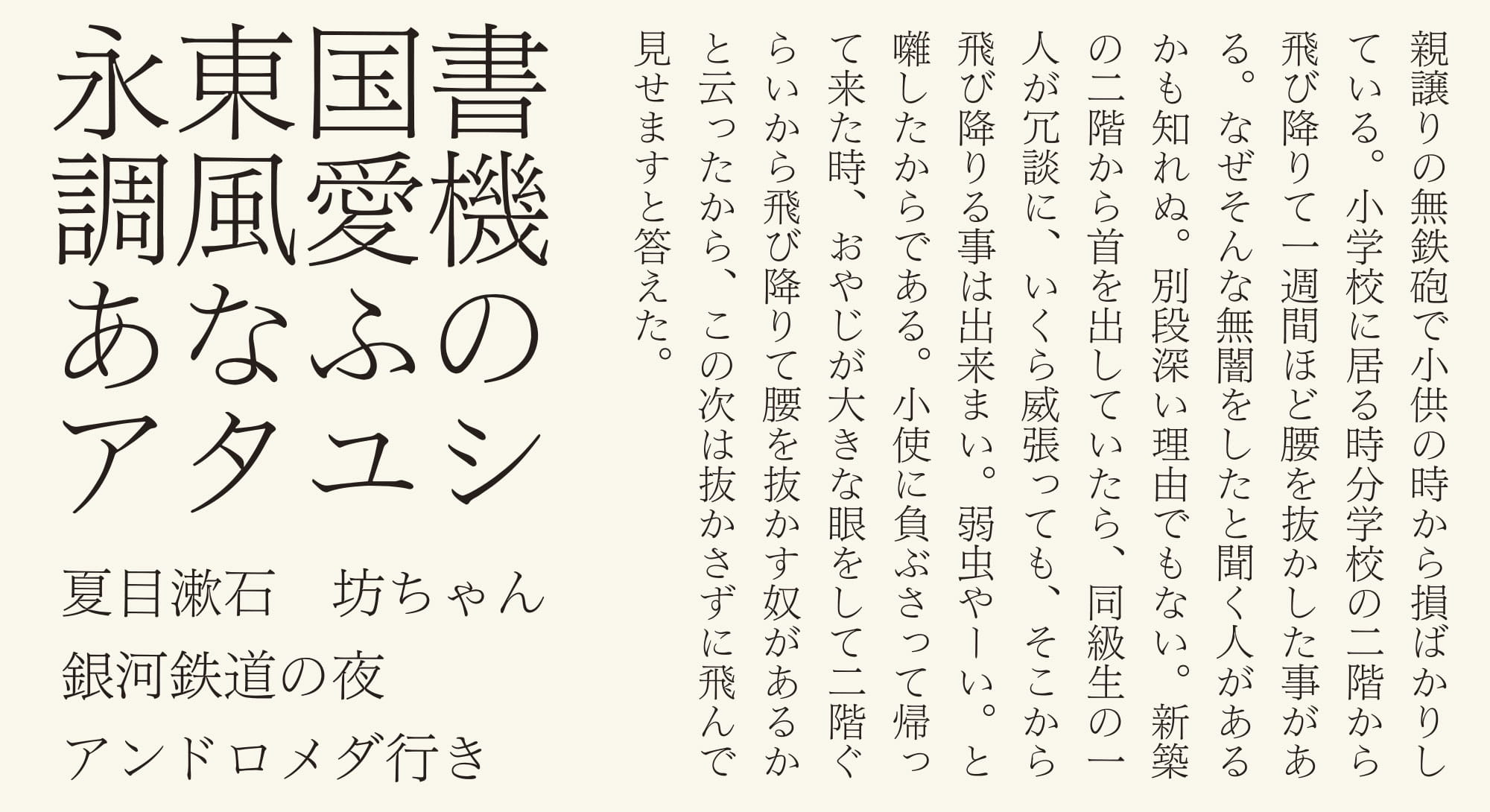

そう。「風」という字なら、左右が開いて空気が抜けるような「風」の雰囲気にしたいとか、「春」は春らしく明るく見せたいとか。象形文字みたいな。中村さんのゴナの「風」も、そういう象形文字みたいな雰囲気が出ている。それを、四角く書いちゃうと「風」じゃないってなっちゃうんです。

だから、文字の固有の形にしなさいと。締めるところは締めるし、広げるところは広げる。

石井茂吉先生の文字は、左右開いた文字なんです。われわれはすぼめて書いてしまいがちなんだけれど、石井先生の文字は開いている。だから、のびのびして見えるんです。

たとえば「ノ」。「千」という文字の一番上の「ノ」は横に払うけれど、「乃」なら下にビュッと払う。直線に近くなる。その文字のその場所によって、ハライの形も違うわけですよね。筆勢も異なる。それを石井先生はフリーハンドで書いておられた。

そういう一文字一文字のその固有の味わい、その文字の形の持っているものを出すのが「味」なのかな、と思います。

石井先生は、ぼくの書いた文字を見てよくおっしゃった。「橋本くんは、味を出してください」。でも「ここをこうしたほうがいい」とは具体的に教えてくれないから、困るんです(笑)。

うーん……。私は、仮に同じ文字を2つ、「こっちは味を出そう」「こっちは普通に書こう」と思って書いても、結局同じものになってしまうと思うんですよね。なにも変わらない。だから、出しようがないんだ、味は。

いいことを言ってくれました。そうなんですよね。やはり、ぼくにはぼくの個性があるわけですから。ぼくはこうだと思うことが、ある人から見るとそうではないとなってしまう。そのはざまみたいなことが、書体にはあるのだと言えるかもしれません。

でもね、中村さん、よく聞かれるんだけど、「書体の味とはなにか」ということは、ちょっとぼく正確には答えられないな。

そうですか。

—— 中村さんにとっても、石井茂吉氏、そして石井書体は特別な存在なのでしょうか。

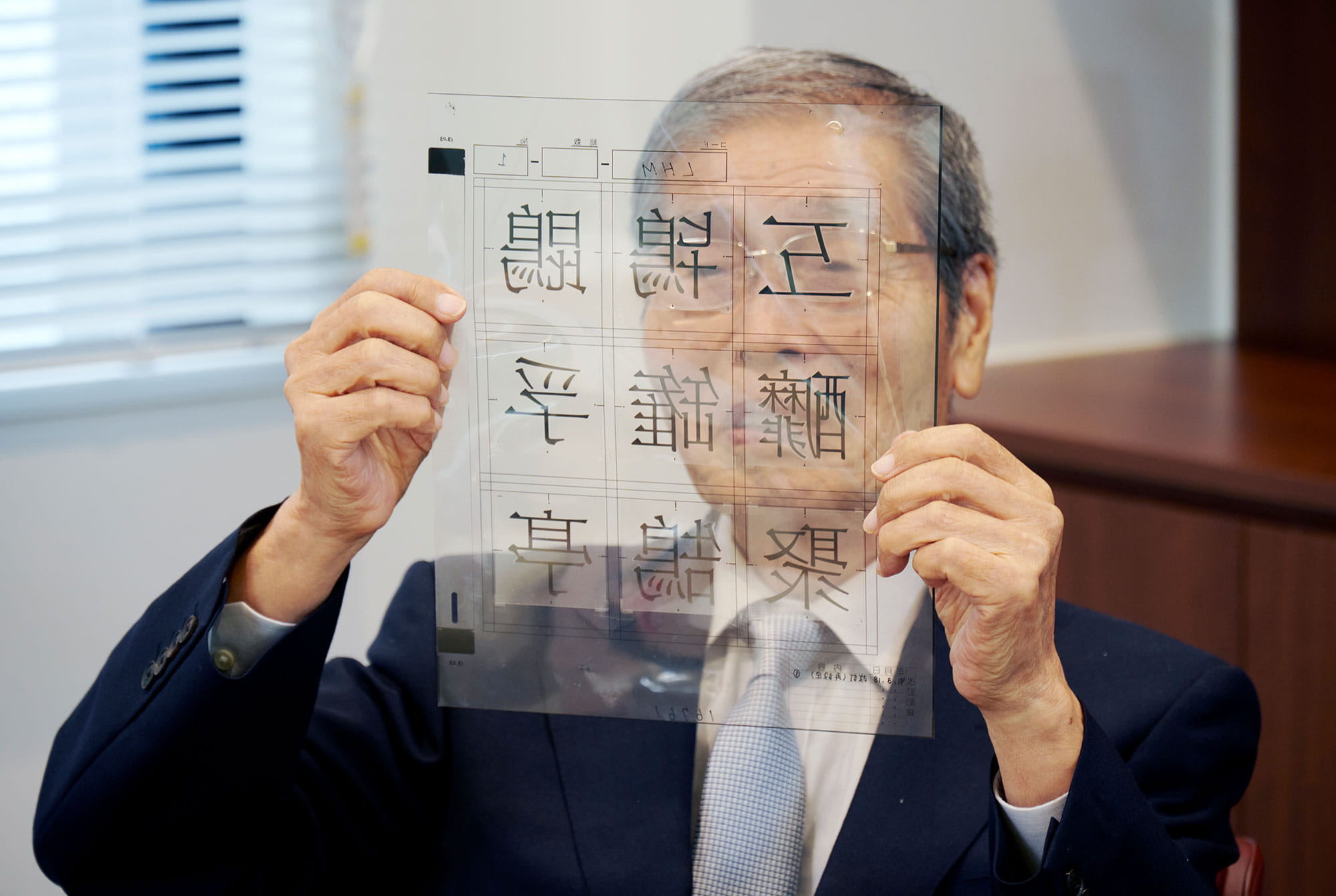

特別ですね。(大漢和明朝の原盤を見ながら)私が何十年書いたとしても、この大きさではなくもっと大きく書いたとしても、この漢字は絶対に書けない。形としてはほぼ似た形にできるとは思うんですが、この雰囲気というか、品格というか。これはもう永久に私には出せません。石井先生の人格の高さが、こういう文字をお作りになったんだろうと。

そうだと思います。明治の方ですから、筆書きが身についておられる。なにを書くにしても筆で書くぐらいの方だったと思うんですが、そういう人だから、やはり筆文字の意識というのがある。

今日はとにかくショックを受けました。これは、1字ごとに仕上げていらっしゃるんですか。最初に横線ばかり引くとか、そういう書き方は。

そんなことはしない。普通に文字を書くような書き方です。石井先生の文字を真似て書くなんて、だれにもできないと思う。

絶対にできないですね。

たとえば「受」という文字があるでしょう。下の「又」の幅、これはぼくから言わせれば「こんなに締めていいのかな」と思うぐらいにぎゅっと締まっている。でも、上が広がっているのに「又」だけはぎゅっと締まっているから、文字が締まるわけです。そして右ハライと左ハライがすごく伸ばせるから、文字がのびのびとして見える。そののびのびした漢字が上の「ツ」「ワ」と対応するから、「又」の幅の狭さが気にならなくなる。だからこの「受」は違和感なんてなくて、かっこいいね、という。

石井先生の明朝体は、そこまで意識を高めた文字だと思うんですね。こういう石井先生の文字を写研でわれわれは見てきたわけだから、中村さんのナールを初めて見たときには、天地がひっくり返ったような気持ちでしたね。

時代が求めた新しい明朝体・本蘭明朝

—— 特別な存在だった石井明朝があるなかで、橋本さんは写研の新たな明朝体として「本蘭明朝(LHM)」をつくられましたが、それはとても大変なことだったのではないかと。

われわれはいま書体の話をしていますが、写研の書体というのはそれだけでは成り立たなくて、組版をするための道具、つまり写植機が不可欠だったわけです。写植機と文字はいわば両輪なわけですね。機械はどんどん進化していく。一文字一文字、文字盤を動かして選びながらシャッターを切って印字していく手動写植機から、本文組版のために円盤型の文字盤を用いた全自動写植機が登場する。「サプトン」という機械ですね。手動写植機で一文字ずつ選んで印字していたときにはよかった文字が、文字盤が回転し、高速印字をおこなう方式の機械に変わったことで、横線やハネ先が細すぎて飛んでしまうとか、並びがガタガタして見えるということが起きてくるわけです。本文用の高速機では、文字単体よりも組版のウエイトが重くなる。

石井明朝は神様のような書体でしたが、サプトンでの本文組版には向かなかったんですね。「線が飛ぶ」というクレームが入るようになってしまった。それで、サプトンで使用した場合の石井明朝の欠点を洗い出しました。

—— どんなことがありましたか。

とにかく横線が飛ぶということ。縦線の太さにもばらつきがある。特に、線の太さが足りないということが浮かび上がりました。活版印刷の場合は、活字がいくら細くても、印刷時に紙に活字を押し付けるときにインキがはみだしてマージナルゾーンができる。このため、印刷すると文字が太くなるんですね。しかし写植にはマージナルゾーンがないので、原字の細さのまま文字が出てしまう。

それで、サプトンで高速印字をしても線が飛ばず、また、線の交差するところに墨溜まりのように黒みがたまらないようにするにはどうすべきなのか、縦線と横線の太さや、ハライの先端はどうしなくてはならないのかなど、さまざまな点を考慮して、5年をかけて制作したのが本蘭明朝なんです。

石井明朝の「東」をご覧になると、フトコロがグッと締まっていることがわかります。でも、本蘭明朝は締まっていない。一文字で見ると「なんなんだ」となるかもしれないんですが、活版印刷の代わりに写植で本文組版をしようとしたときに必要な要素を入れたのが本蘭明朝なんですね。

だから、フトコロが石井明朝よりも広いし、横線が太い。ハネ先が飛ばないように長くするなど、誇張してつくられたのが本蘭明朝なんです。

石井明朝は明治時代の活字から連なってきた伝統をふまえた書体。けれど、新しい機械への適性と用途を考えたときに、本蘭明朝をつくらざるをえなかったんです。そういう背景から生まれた書体なので、高速の全自動写植機サプトンに搭載すると、クレームがこなくなったようです。

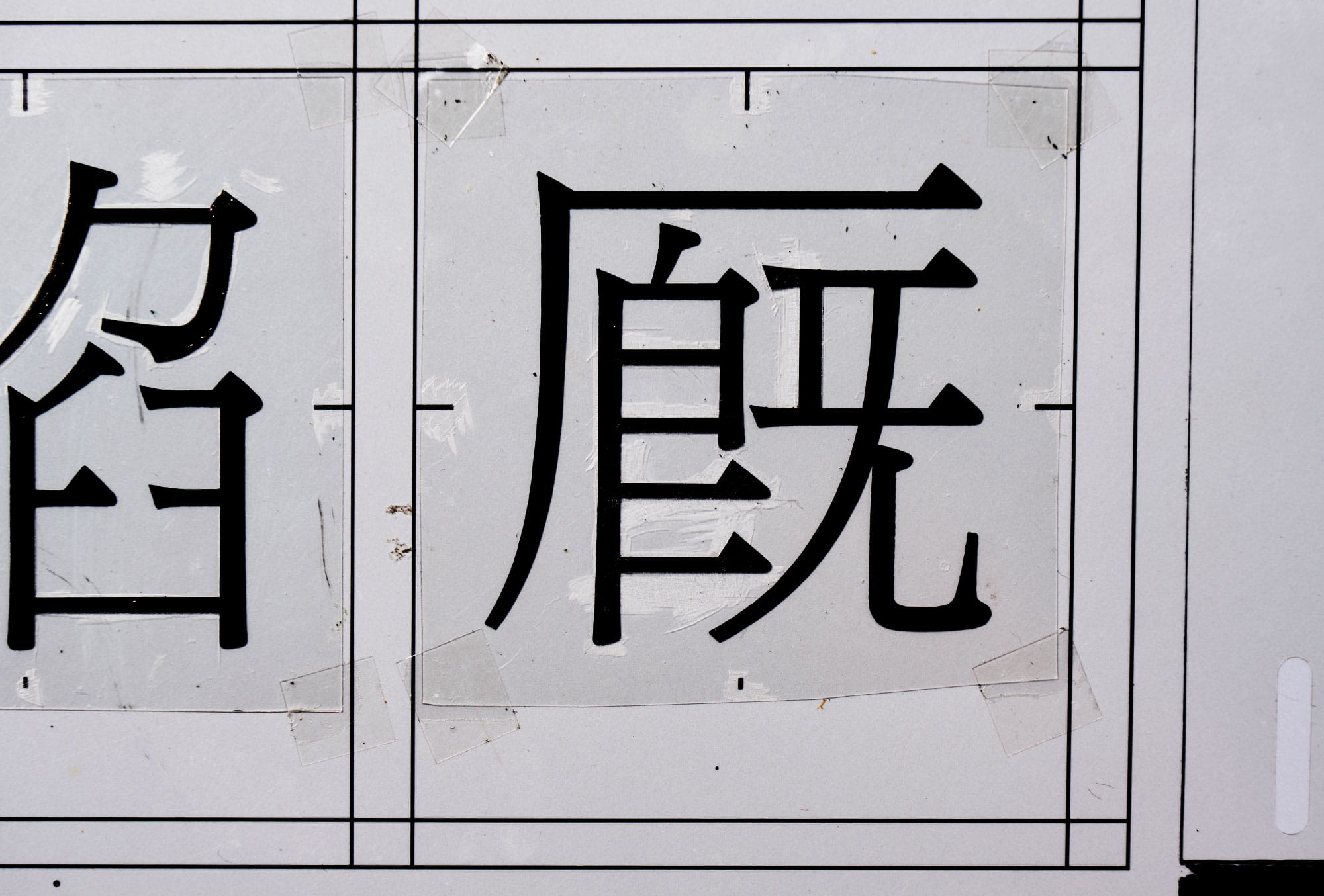

写研文字盤の品質を支えたフィルム原字

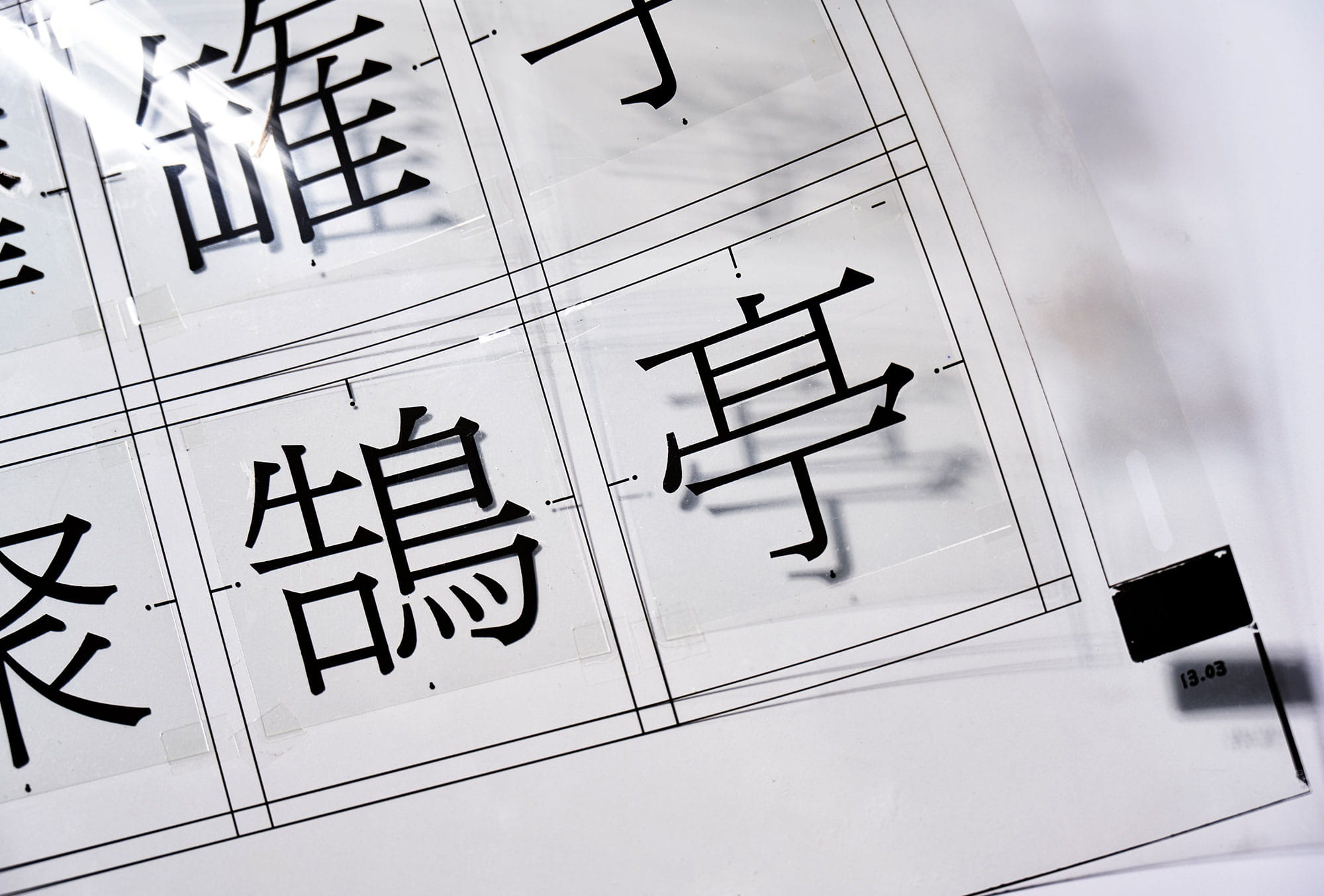

—— このころ写研では、原字を紙に書くのではなく、フィルムに書いていたそうですが。

1972年ごろからフィルム原字を使うようになりましたね。

これ、フィルムに直に書いていたんですか。

そうです。

墨がのるんですか?

もちろん、のります。硯で擦った墨で書きました。最初は原字用紙にスケッチを書くんですが、墨入れはフィルムでおこないました。というのは、写真植字においては、原字をフィルムにすると、文字盤をつくる後工程が楽なんです。原字を書くことそのものより、後工程の品質が上がるということでフィルム原字になりました。

—— 修整はどうやっておこなったんですか?

ホワイトではなく、削っておこないましたね。

—— フィルム原字を使っていたのは、写植メーカーでは写研だけですか?

そうだと思います。

—— 写研の文字品質の高さを一面で支えていたのがフィルム原字なのでしょうか。

そうだと思いますね。フィルム原字を採用してから、写植機での印字がすごくシャープになったんです。むだな線が見えなくなるというか。紙の原字を製版カメラで撮影して、印画紙に焼いて原盤をつくり、そこから文字盤をつくっていたときには、どうしても線がモヤモヤしていた。フィルム原字では直焼きできますから、シャープに仕上がる。

ただ、フィルム原字のいやなところは、監修するときなんですね。

—— 社内の文字部で書いたフィルム原字を、橋本さんがチェックなさるときですね。どうやったんですか?

みなさんが書いた原字がぼくのところに来ます。それを見るために、病院でよくレントゲンを見るときに使う、立てて使うライトボックスがありますよね。あれを買ってきてフィルム原字を貼り、遠くから眺めて「いい」「悪い」と監修しました。

初めて知りました。お医者さんみたいですね。

本蘭明朝は、線の交差する部分に切り込みを入れることで、サプトンで高速印字したときに黒みがたまらないようにもしました。当時これを「スミ取り」と呼んでいました。

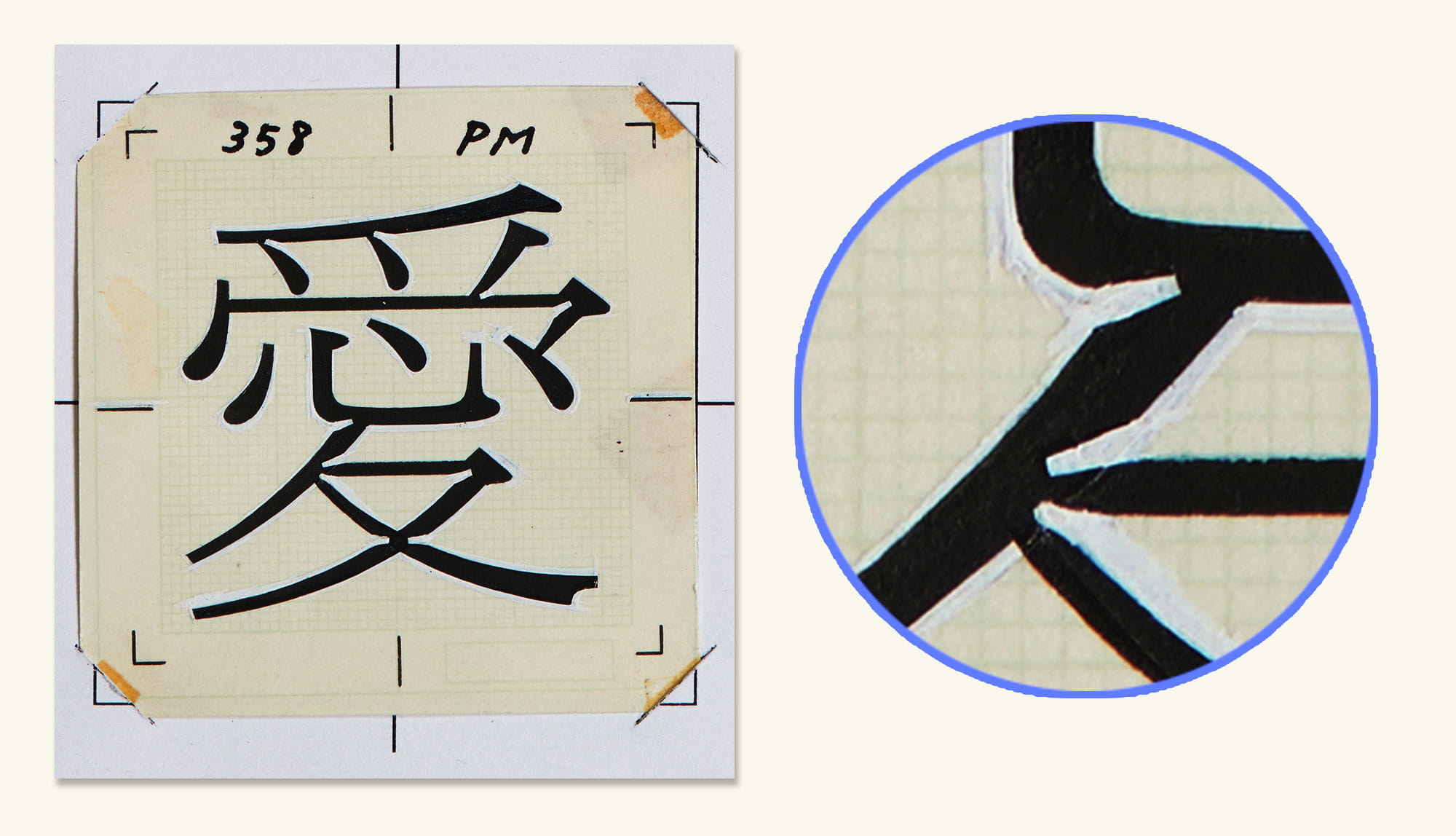

—— フィルムに原字を書いていたのは写研内部の方だけで、外部のデザイナーの方々はそれぞれの原字用紙を使っていらしたんですか?

そうですね。写研でフィルム原字を使っていることは、社外には伝えていませんでしたから。

—— 中村さんはオリジナルの原字用紙を使っていらしたんですか?

そうです。青で方眼を印刷した用紙を使いました。ナールは48mmでしたが、書体によっては大きさを変えました。

外部の方はみなさんそれぞれ、サイズも用紙も違うものを使っていました。たとえば印章を彫る方は、大きく48mmで原字を書いてくださいと言っても書けないですよ。線の感覚がわからない。印章のような小さなサイズでいつも見ていて、その感覚があるわけですから。だから、人それぞれの持っている技術や、そのなかでの書き方、やり方というのがあると思うんです。

—— 印章の文字というと、たとえば「淡古印」の井上淡斎さんとか。

そうですね。印章を彫っていた方の原字は、ほとんど20mm角ぐらいでした。

そんなに小さいんですか。

それが納品された後、48mmに拡大する。そうすると、あらが見えるんですね。それを写研で修整して、写植用の文字に仕上げていく。作者には、こういう部分がこのままでは写植の文字になりません、その部分は写研で直しますと伝える。いただいた原字を根本としつつ、組版したときに違和感のある箇所があれば、修整する。そうやって、写研の写植文字盤の品質にしたわけです。

明朝体への思い

—— 本蘭明朝がリリースされたのが、ゴナUと同じ1975年。ナールはその3年前の1972年でした。中村さんは、そのころの明朝体についてなにか感じておられましたか。

私、明朝体っていうのはこれまで一度もつくったことがないんですね。明朝体には手を出さないようにしようと思っていました。

—— そうなんですか。

写研さんに一度だけ試作を出したことがあるんですが、もちろん採用になりませんでしたし、自分自身でも「これは採用にならないだろうな」という印象を受けたんですね。それで、「明朝体は苦手な書体だから、今後いっさい手をつけまい」と思いまして。ですから、明朝体に関してはどなたかにお任せしちゃっていいんだ、と思っていました。私のつくった明朝体なんて、見られたものじゃないですよ、本当に。

—— これまでつくられてきた書体を拝見しても、橋本さんは明朝体をはじめとするオーソドックスな書体が多く、中村さんはいわばディスプレイ書体をずっとつくられてきています。たとえば、橋本さんは書道をずっとなさってきたという背景がありますが、中村さんは書道をなさったことはありますか?

一度もないんです。

—— どちらかというと、絵を描くのが好きなお子さんだった?

こどものころはそうですね。私の文字の形やバランスは、看板屋の見習いをやっていた3年間がすべてです。そのときに身につけたことをもとにその後の書体をつくっていますので、結局、看板風の文字以外のことはできないですよね。看板で明朝体なんてあまり書かないんです。隷書と楷書、丸ゴシックと角ゴシックだけですので、明朝体にはまったくなじみがないんですね。明朝体は、一切だめ。他の方にお任せです。

—— 意外でした。

![[邦文写真植字発明100周年記念] 対談 橋本和夫×中村征宏(聞き手:雪 朱里) 第4回 時代と呼応して生まれる書体](/assets/images/dialogue/hashimoto-nakamura-04/dialogue_text-tagline.png)