写研から数多くの新書体が生まれた1960~1990年代にかけて、その誕生に大きくたずさわったのが、橋本和夫さんと中村征宏さんです。橋本さんは写研における書体デザインの責任者として、その時期に生まれたほぼすべての書体の監修を担当。そして中村さんはフリーランスの書体デザイナーとして、数々の斬新なデザインを生み出し、時代をつくってきました。内と外からそれぞれ写研書体を支えたおふたりに対談していただきました。今回は第5回目、最終回です。(聞き手・文:雪 朱里/写真:髙橋 榮)

第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回

手書き風書体の先駆け・ナカフリー

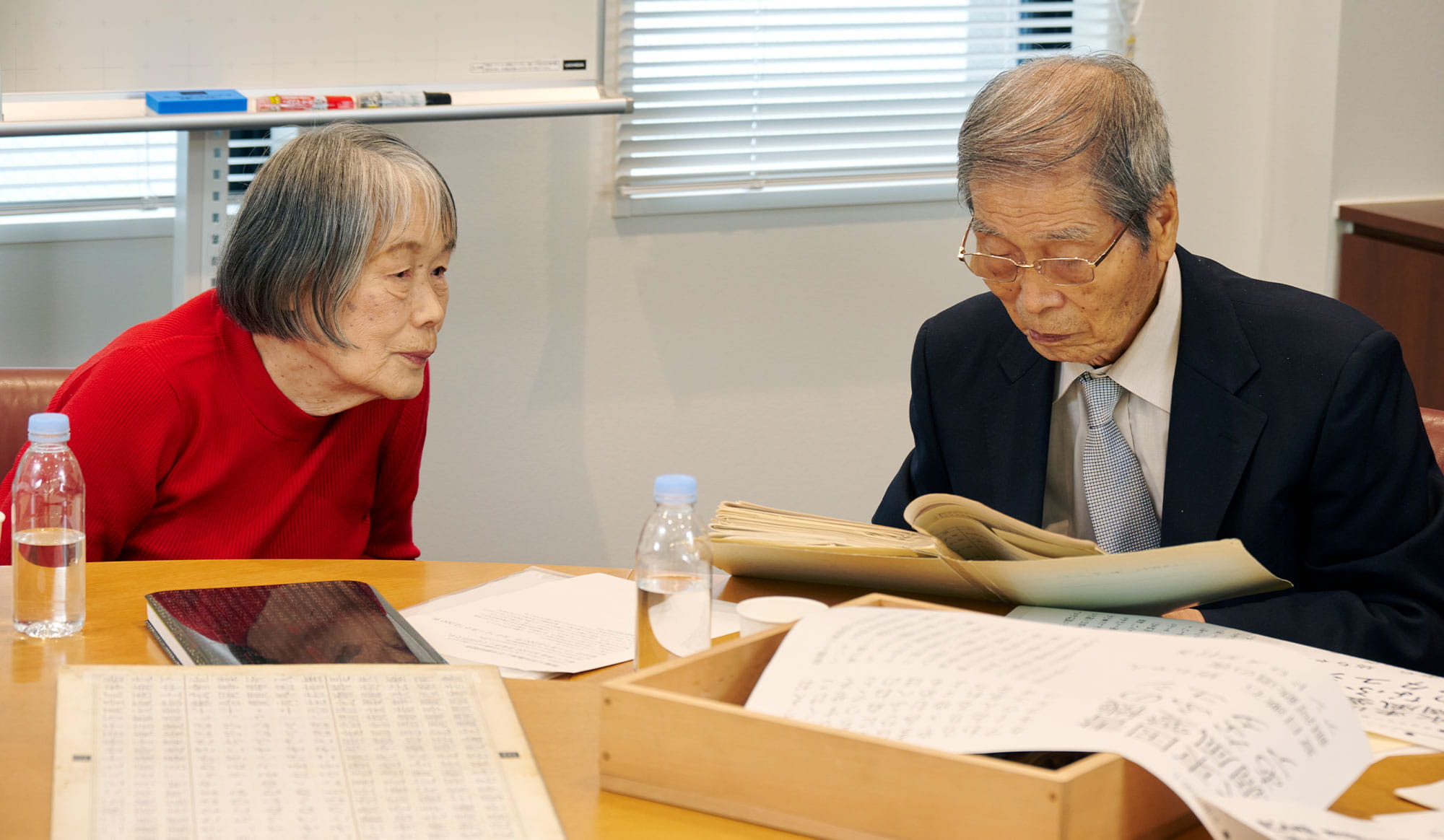

—— 今日は中村さんと一緒に、昭子夫人にもお越しいただいています。昭子さんがたずさわられた手書き風の書体ナカフリー(1983年発売)について、ぜひお聞きしたいのですが。

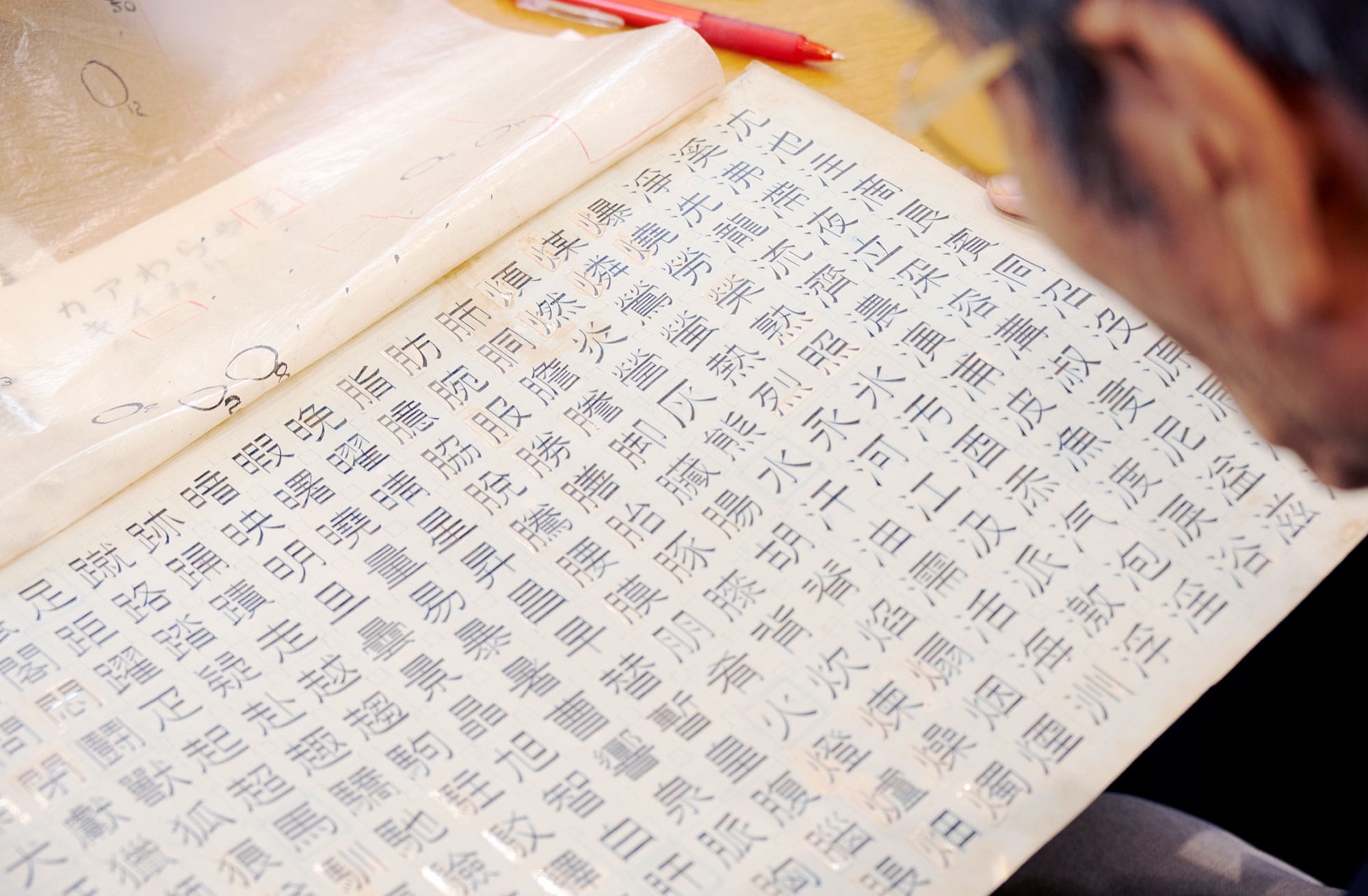

ナカフリーは、昭子が日頃手紙やメモに書いているサインペンの文字を書体デザインにしたものです。ナールやゴナをつくったあと、私は新書体案を4案ずつ、写研さんに繰り返し提案していました。ナカフリーのときは、3案まではできていたんですが、あと1案に困ってしまって、それで昭子の文字を出してみようと。数合わせみたいな感じで出したものなんです。そうしたら、それが採用になって「えっ?」と驚いた。それで、文字盤にするために5,800字の原字を書きました。

—— 書体をつくるときには、最初に5,800字全部の文字を昭子さんが書かれたんですか?

もちろんです。昭子が普段書いている文字ですので、それがないと、私が原字をつくれない。漢字5,000字近くをサインペンで、12~13mm角の大きさに書いてもらい、それを手本にしました。

—— 書体のための文字を書くというのは、昭子さんは初めてのご経験でしたよね。

そうですね。

—— 5,000字もの文字を書くと、自分の文字とはいえ、大変だったんじゃないかと思うんですが。

いえいえ、自分でいつも書いている字を書くだけでしたので、別になんの躊躇もなく書きました。そんなに苦労もしていません。でも、夫がきれいにデザインしてくれたから、私が書くよりきれいな字になりました(笑)。

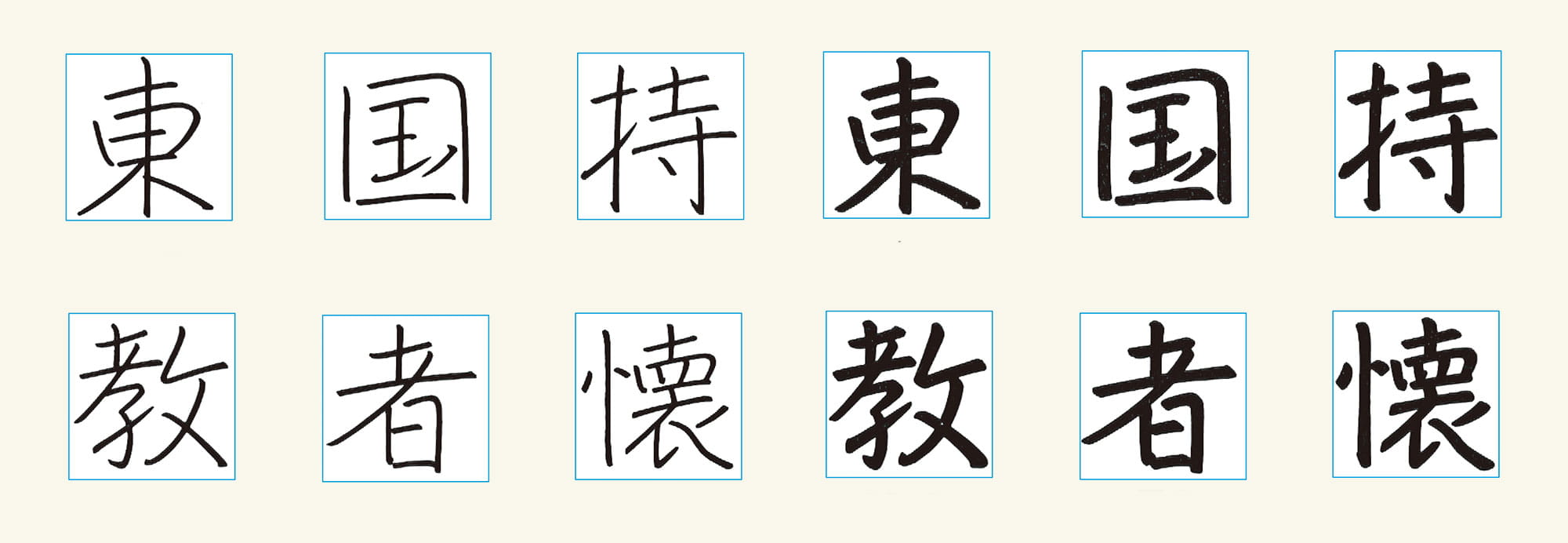

書体にするには、文字を正方形の枠のなかに収めなくてはならないので……。ナカフリーは60mm角で原字用紙をつくりました。ナールで使用した48mmは、線に抑揚のあるナカフリーにはきゅうくつに感じたためです。そして、昭子がフリーハンドで書いた原字を、その感覚をできるだけなくさないように気をつけながら正方形に収めるということを主眼として、私はずっとやっていました。

—— 手書きだとどうしても大きさのばらつきが出てきますから、それがそろうように。組版したときにきれいに見えるように整えたのが中村さん、ということなんですね。それにしても、これ、昭子さんがふだん書かれる文字なんですよね。すごくきれいです。

そんなことないですよ。いまよりずっと若かったので、ちょっと元気もありましたね。いまはこんな字、書けないですけどね。

—— もともと書道をやっていらしたんですか?

子どものころはやっていました。

—— 苦労話をお聞きしようと思ったんですが……。

特に苦労してないですね。

—— 橋本さんは、このときのことを覚えていらっしゃいますか。

1980年代のはじめは、写研で開発する書体数が一番多かったときなんじゃないかなと思います。オーソドックスな明朝体よりも、個性のあるデザイン書体が比較的多かった。

—— この当時は、ナカフリーのような手書きのフリーハンドみたいな書体はなかったですか?

なかったですね。写研では新書体の提案を受けたとき、過去に同じような書体があれば、絶対に採用しません。これまでになかったから、採用されたんでしょうね。

—— 制作当時のファイルをご覧になっていますが、昭子さん、いかがですか?

「きれいに書けてるね」という声が、さっき聞こえてきました。

びっくりしてるんです。われながら、きれいですね。

自画自賛してます。あとから見ると、本当に自分が書いたのかなと思うようなこと、ありますよね。

ありますよね。逆に、こんなはずなかったというものもある(笑)。本蘭明朝も、いま見ると、もうちょっとこうしたらよかったな、と思います。見返してみると。

—— ファイルを見て、なにか思い出がよみがえってきましたか?

ちょっとおかしな字もあるね。

たまにはあるかもしれない。でも、これはこれでOKになったんですもんね。

手書きの書体ですから、こういう書体は良いも悪いも言いようがないんですよ。「じゃあお前、この字を書いてみろ」と言われても、ぼくには書けないですもんね。

私にも書けません。

こういう字は、もう、その人の字ですからね。

—— 12文字の書体見本をもらって、そこから他の人が漢字をどんどん増やせるタイプの書体ではないですものね。

そうなんです。

でも、橋本さんにきちんとチェックしていただいて。赤は入っていました。

いやあ、失礼なことをしました。

それが橋本さんの役割ですから。

—— どんな赤を入れたか覚えていますか?

写植の書体で一番気になるのは、太さなんです。文字の黒さ。文章を組んで印刷したときに、一カ所だけポツンと黒いとか、飛び出しそうになっていると気になります。だから僕は、あまり覚えていないけれど、監修時には黒さを見たと思います。同じ太さで書けばそろうかというと、それだと黒みはそろわない。でも、いま組み見本を見てもきれいだから、昭子さんがシャシャシャと書かれたのかな、と思いますね。

もう、チャチャチャッと書きました。考えずに書いた。

だからこういうふうに自然な、流れたような文字になっているんです。

—— じゃあ、チャチャチャッと書いたからこそいいんですね。

文字から個性を見抜く

チャチャチャッとした文字に裃(かみしも)を着せてしまうと、ほかの書体になってしまうかもしれないですから。だから、監修のときに、個性の見分けは必要ですよね。その人の書く文字、個性を感じる。そういう意味では、ぼくはいやらしい性格になっちゃったな、と思うんです。

橋本さんが、ですか?

ぼく自身がね。監修という立場上、他の方が書いた原字をいろいろ見せていただく。それは、それぞれの個性で書かれているわけじゃないですか。その個性を見抜くことが、監修には必要なんです。八卦見(はっけみ)みたいで変な話ですけど、個性を見抜かないと、たとえば本来にぎやかな人に悲しい雰囲気をつくらせようとしても、できないですもんね。明るく開いて書かれた文字を書くんだから、豊かでおおらかな人なんだなとか。逆に、萎縮した字はすぐにわかります。

わかりますか。

わかりますよ。のびのびした字はハライの角度でわかる。開いていれば、のびやかだし、すぼまっていると萎縮しているのかな、とか。ぼくは自宅で書道教室をやっていたこともあるので、それもあって、いやらしいことに、文字を見ればその人の個性がいっぺんにわかっちゃうんですね。

—— 写研の課外活動で、書道部の顧問もやってらっしゃいましたね。

そうですね。作品を書いてもらうと、すぐにわかるんですよね。こういう文字の人は几帳面だとか。

わかりますか。

中村さんの字はおおらかで、親しみがありますよ。

写研が1983年に、こういう個性あるフリーハンドの文字をライブラリーに入れたのは、すごいことだと思います。これは、あくまで写植だからできた書体でしょう。活字の時代に種字彫刻師が原寸・鏡文字で彫った種字からつくる活字でこんなのをつくれと言っても、時間ばかりかかっちゃって、大変なことになる。

—— 活字ではちょっと難しいですね。

短時間で原字を書いていただいて、短時間で文字盤をつくって、短時間で売り出す。しかもこういうユニークな書体がつくれるというのは、ぼく、写植だからできたのだと思います。

デジタルフォントでもできるかもしれませんが、コンピューターを使う分、アール(角の丸さ)の大きさをそろえてしまったりしがち。デザイナーが書いた文字を写真製版して、そのまま再現した書体は、写植だけじゃないかと思うんです。

いまだったらアンカーポイントで線を書きますね。アンカーポイントで書くと、コーナーの部分が細く見えてしまう。数値上は同じ大きさなんですけど、細く見えてしまうんです。だから、アウトラインに少し手を入れないと、見た目で同じ太さにならないということがありますね。

だから繰り返し言うようですけれども、デザイナーがデザインした文字をそのまま印刷物に再現できるのは写植なんだと、ぼくは思っていますね。

—— 石井茂吉さんがご存命のころ、早い段階から、著名な作家の書き文字を文字盤にしたらおもしろいんじゃないかということを書いておられましたが、それがこの1980年代になって、ナカフリーによってようやく実現したんですね。

そうだと思います。そして、受け入れられる素地ができたということですね。そのころは、女子学生が丸文字を流行らせたりもしていましたから。

石井ファンテール、写研ロゴ、そしてファン蘭

—— 最近、写研で石井ファンテールの原字が見つかったのだそうです。石井茂吉さんが1937年に制作されたもの。その後、1972年に文字盤が出ているんですが、その文字盤とこの原字で、若干違うそうです。

1972年の文字盤用の原字制作は、社内でコツコツ進めていました。ファンテールは明朝体とは逆で、縦線が細く、横線が太い書体ですが、この縦線が細すぎて、1970年代には合わないということで、全部見直したんです。

—— ファンテールといえば、中村さんがデザインされたファン蘭がありますね。B(BFN)が1981年、E(EFN)が1983年に発売された。この原字、すごく時間がかかったそうですが。

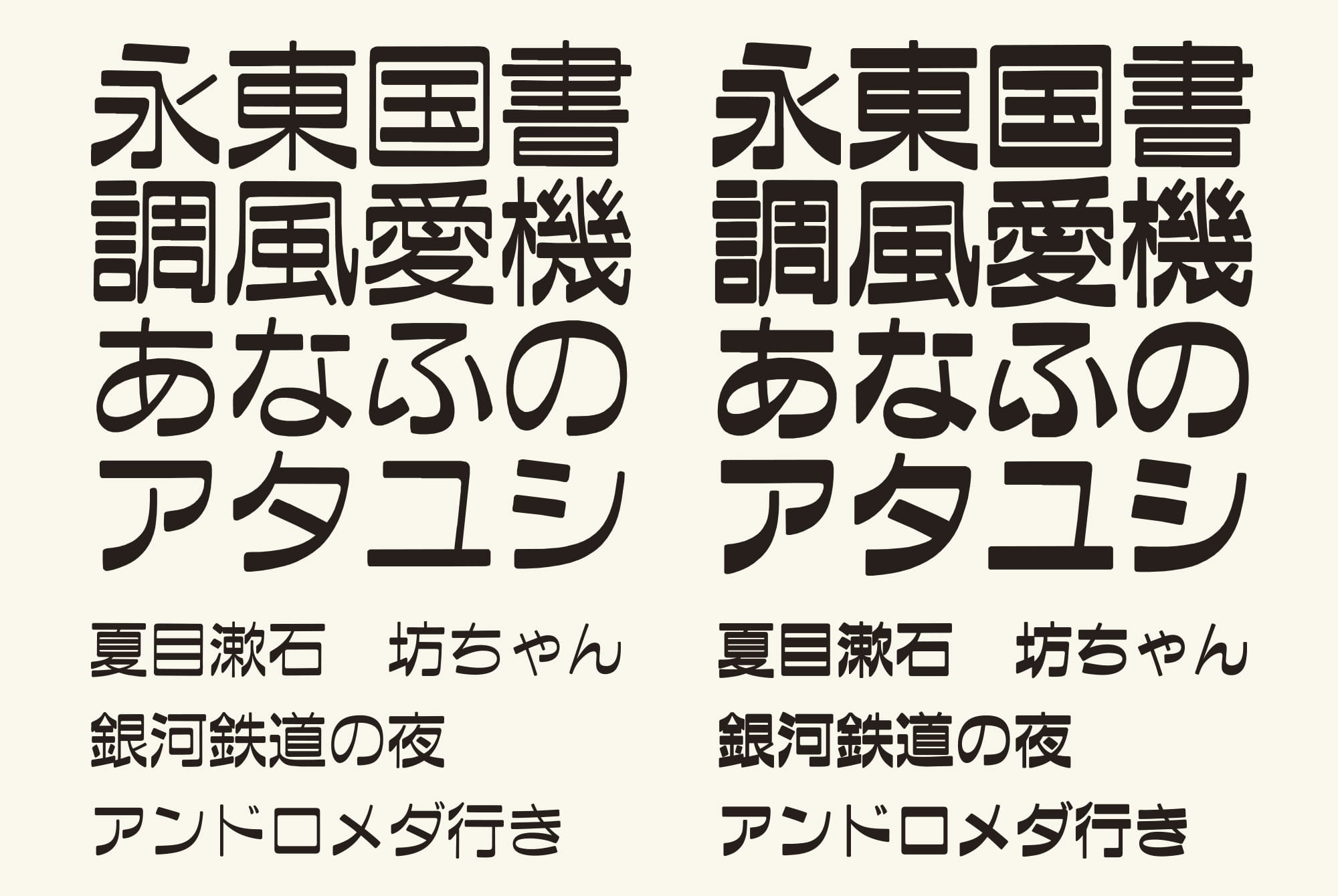

ファン蘭は石井ファンテールと同じく、横線が太く、縦線が細い書体なんですが、平筆で書いたような横線の角を丸くしているんですね。1本の線に対して4カ所の角があり、そのコーナー部分を全部手書きで丸めていくわけです。ですから、横線がすごく多い漢字だと、ものすごくたくさんの角を丸めなきゃならないんです。だから、同じ時間で他の書体の3分の2しか書けませんでした。

もともとは、まず写真植字機研究所が1972年に「株式会社写研」に社名を変更するときに、「写研」というロゴを考えましょうということになったんですね。

このロゴは、橋本さんが考えられたんでしょう?

そうですね。当時の石井裕子社長に、何十種類も案を出して、出してはだめ、出してはだめと言われ続けて……。

そんなに?

一度でOKなんてことは絶対にありえないですから。何十種類も出したなかで、ゴシック体にしてみたんです。でも、そのころ、ゴシック体のロゴを使っている会社が多くて。どこもかしこもゴシック体だった。

そうですね。

だから、「ぱっと見て他とはスタイルが違うものを考えなさい」と言われたんですよね。それで書体見本帳を見返してみて「ほかとは違うといったら、もうこれしかない」と思って、ファンテールをもとにしてつくったんです。でも最初、角は四角かったんじゃないかな。角ゴシック系でした。

新しいロゴは大塚の本社ビルや埼玉工場の看板に使うことになっていましたから、看板にしたときに見やすくて、社名が認識できるデザインじゃないといけない。角ゴシックだと、看板に大きく使ったときにものすごく角ばって見えてしまう。それでたしか石井裕子社長が「丸ゴシックにしなさい」と言ったんです。おそらく社長の頭のなかにはナールのイメージ……、角が大きく丸くなった「国」の字みたいなイメージがあったんだと思うんです。それで角丸にしたんですよね。

角丸と決めたあとも、イメージ通りのロゴになるまで、石井社長のアールの大きさへのこだわりがすごくて。それを決めるだけでも何度もやりとりがあり、時間がかかったと記憶しています。

そのあとで、写研のロゴを書体にしたいとご依頼いただきました。

—— ロゴの「写研」のたった2文字から、一書体分の数に増やしたということですか?

そうです。そういうご注文でした。線質は同じなわけですから、あとは画数の違いですね。それにしても、たとえば「書」なんて横線ばかりだから、ずいぶん丸める角がありますよね。何カ所あるんですか、これ。ごんべん(言)にしたって、どれだけ丸めるんですか。ファン蘭は本当に大変でした。

この角丸の大きさが少し違うだけで、ずいぶん印象が違ってしまうんですよね。

だから石井裕子社長が納得される角丸の大きさを見つけるまでは、苦労しました。

看板のデザインをするときも、大変でしたよ。原寸大に引き伸ばしてプリントするんですが、そのままだと大きすぎて、良し悪しがわからない。だから地面にそれを置いて、ぼくは5階建ての工場の屋上からそれを見て、下にいる人に大きな声で修整指示を伝えて……。その版下にも、社長からの直しも何度も入りましたからね。

石井裕子社長にはとにかく、写研の文字は写研からしか出してはいけないというこだわりがあった。看板といえども、見本を渡して看板屋さんに書いてもらうということはしない。写研社内で版下をつくるんです。

看板の実際の大きさで。

そうなんです。その文字の太さやバランスを見るために、屋上からチェックした。大変でしたね。だからあの看板の写真を見ると、いまだにそのことを思い出しますよ。

古典をふまえてこそ生まれる新しさ

—— 中村さんは1990年代中頃から、Macで書体制作をおこなうようになったそうですね。アナログでの文字づくりを経験されているからこそ、デジタルで活かせていることなど、なにかありますか。

アナログでもデジタルでも、書体デザインにおいてアイデアや発想など、下書きの段階までは同じです。あとは筆で書くのか、デジタルのペンツールで書くのかという違いがあるだけ。結果的には書く道具が違うだけであって、同じことなのではないかなと思います。

書くアイデアを出して、それをタイプフェイスというものにするためには、結局、一字一字を書くわけですよね。ぼくはいまだにアナログで、墨を使っていますけれど、同じように書いています。

ただ、ぼく自身はあまり経験がありませんが、デジタルではうまく流用して変形し、デザインを展開していくこともありますね。デジタルだからできることというのはある。だから、そういうものをうまく使って文字をつくっていけばよい。

—— 2024年10月15日、写研フォントがOpenTypeフォントとしてモリサワからリリースされました。中村さんが手がけられた書体もいくつか「写研クラシックス」として出て、長く写植のままで現在のデジタル環境では使えなかった書体たちが、今後はデジタルとして使われていきますね。

私が写植でつくらせていただいた書体を、今一度使える状態で社会に出していただけることは、大変うれしいです。

ぼくが写研にいたころにつくった書体は、写植用の文字でした。今回のOpenTypeフォント化で、デジタルフォントになるにあたり、それに適したかたちになっているでしょう。写植からデジタルになれば、表示環境も使用場面も変わるわけですから、書体を変化させなくてはならないのはあたりまえのことだと思っています。

—— 最後に、若いデザイナーへのメッセージをいただけますか。

書体は、つくる方がご本人のアイデアと感覚で一書体をまとめるしかないと思っているんです。その方の代わりにだれかがつくることは不可能ですから、ご本人がアイデアから仕上げまでのすべてをやる、これしかない。私自身、ナールのときからずっとそうしてきていますね。

とにかく飽きないこと。精神的になるべく安定してくださいということですね。何千字もつくるとなったら、やっぱり何年もかかる。長くつきあわなくてはならないということは体力もいるし、精神的に安定していないとできない。そしてやはり、長くかかるのだから、飽きないということです。一字一字書いていくわけですから、山登りじゃないですけど、一歩一歩上がるように積み重ねていくことが大事。うまく書こうということよりも、どちらかというと、そのほうが大事なんじゃないかなと思います、タイプフェイスの場合は。

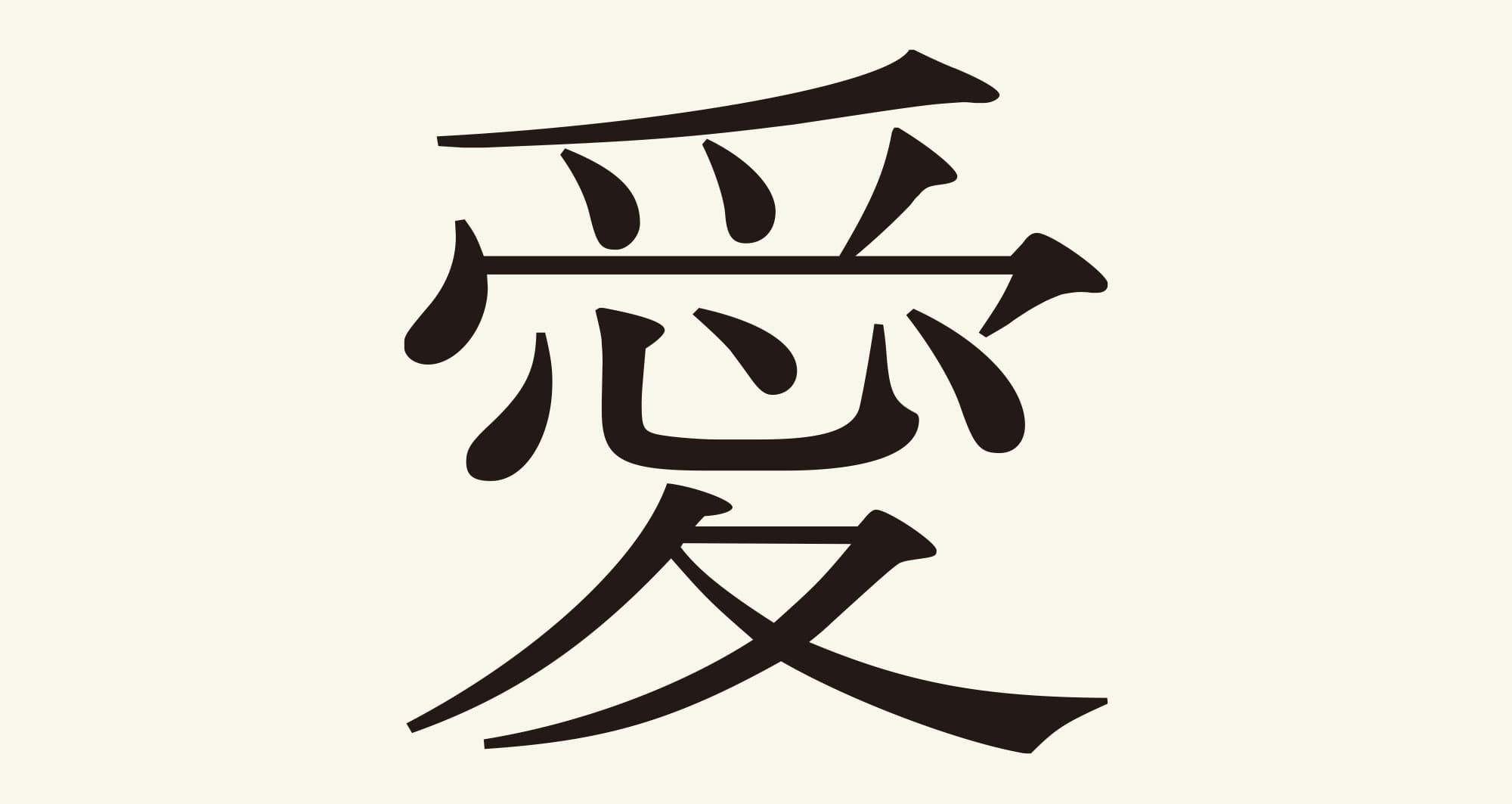

もう少し言うと、できれば古典の良さをしっかり勉強してもらいたい。たとえば石井明朝なら石井明朝のよさ。真似しろと言っているわけではなく、古典にはこういう書体があったんだということを知ること。なぜかというと、若い人って、振り返ることより、前へ前へ見るはずなんです。新しいものを追い求める。若い人と話していると、必ず「新しいなにか」という言葉が出てくる。でも、その前に古典のよさをしっかりふまえてほしい。石井明朝の「愛」はなぜこうなっているんだということを見てほしい。

—— 古典をよく見て、その良さを分析するというか、ふまえたうえで取り組んでほしいと。

そうです。そうすると、自分はもう少しフトコロの広い書体をつくろうとか、もう少し横線の太い書体をつくろうとか、アイデアのもとにもなるわけですね。

特徴のあるものというのは、その特徴が長所でもあり、欠点でもあるわけです。長所があるものには必ず欠点がある。その長所や欠点をどう見るかということを、ぼくは古典をふまえて考えることが多いんです。

たとえばナールを真似したってだめです。かっこいいなと思っても、真似してもしょうがない。中村さんに弟子入りしないと。

デザインは、だれかに弟子入りするのではなく、自分自身でつくり出さないと類似作品になってしまいます。ですから、一から自分で考えられたほうがいい。

—— そろそろ時間になりました。対談を終えて、いかがでしたか。

写研の社員だったぼくから見たら、中村さんは雲の上の人なんですよ。書体をデザインしていただいていた方。

なにをおっしゃるんですか。今日は、石井先生のことをお聞きできてよかったです。初めて石井先生の細明朝の原字を拝見し、その大きさが17.55mmの正方形であること、原字の線の美しさ、特にハライの曲線の繊細さときれいさに、息の詰まる思いでした。人間業とはとても思えません。超人技であり、神業です。私には絶対に不可能です。拝見しながら、おおまかな私の文字を、どうかお許しくださいと心のなかでつぶやきました。

—— 橋本さん、中村さん、そして昭子さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

![[邦文写真植字発明100周年記念] 対談 橋本和夫×中村征宏(聞き手:雪 朱里) 第5回 一歩一歩の積み重ねが新たな書体をつくる](/assets/images/dialogue/hashimoto-nakamura-05/dialogue_text-tagline.png)